澤田管理塾の3つの強み

澤田管理塾が選ばれる理由

01あなたの学習を1日単位で管理します

自習時間を攻略する

授業を受ける「だけ」では成績を伸ばすことは出来ません!

授業で学んだ内容をいかに使える知識にするための、自習時間の使い方が医学部入試の合否を分けます。

勉強のやり方がよく分からない、そんなあなたも効率的な自習が出来るようになる、そんな当校の取り組みをご紹介します!

自習時間を攻略する

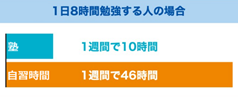

授業時間よりも自習時間は長い

学校・塾の授業だけでは、医学部に合格することは出来ません。学校や塾での指導時間よりも圧倒的に長い自習時間の攻略が医学部入試の合否を分けます!

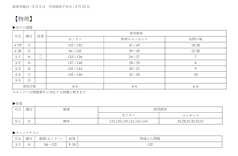

1日単位の学習管理表

あなたが医学部に合格するまで

・どの教材を

・どこまでの理解度で

・どのくらいのペースで

学ぶのか、1日単位の学習管理表を、毎週作成することで、

医学部受験のペースメーカーとしてあなたと伴走します。

サボれない自習環境

集中力を長時間維持するのは、口でいうほど簡単なことではありません。ですので、集中しやすい自習環境を提供するのは塾の大切な役割だと思ってます。

澤田管理塾では自習室に塾長が常駐しております。そのため常に適度な緊張感があり、半強制的に勉強に打ち込む雰囲気があります。

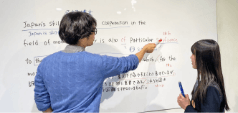

プロ講師の完全個別指導)

プロ講師による1対1の個別指導

普段医学部専門予備校で集団授業をしている講師が、マンツーマンであなたのためだけに授業を行います。 あなたの進捗状況と得意・苦手を把握して、最適な学習方法を提案します。

毎週の面談

週1回の面談

澤田管理塾では1週間に1度、面談を行います。あなたの進捗状況の確認し、1日単位で何をすべきかを記した学習管理表を作成します。

02経験豊富な講師陣

普段大手医学部予備校で集団授業をしている先生があなたのためだけに授業をします!

宮崎 博己 先生 / 面接・小論文・国語

小手先のテクニックに頼らず、生徒の興味・関心や実際の経験などを深堀する、本格的な面接・小論文指導が特徴。

医学部向けの面接・小論文指導は40年以上の経験があり、

現在も大学で医療倫理学の講義する医系面接・小論文の大ベテラン。

著書に『「疑問」から始める小論文・作文』(2017年エール出版社)などがある。

鍋島 正和 先生 / 数学

生徒が自分自身が正解にたどり着くための「着眼点」を伝える指導が特徴。

指導歴35年以上のベテラン。

駿台予備学校やメディカルラボ等の医学部予備校で勤務

大阪大学理学部数学科・理学部物理学科・経済学部経済学科卒

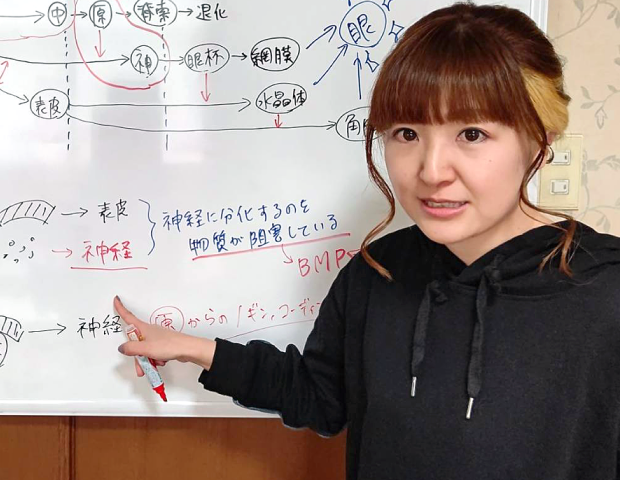

松丸 寛子 先生 / 生物

科目:生物

明るくポジティブなキャラクターと綿密な授業計画で、これまでに100名以上の生徒を医学部や難関大の合格へと導く。

現在は主にメディカルラボ等の医学部予備校で医学部・難関大学受験の生物を担当。

京都大学大学院で行動遺伝学を研究。

日向 倭人 先生 / 英語

何故その答えが導けるのかを紐解く、理系科目さながらの論理的な指導が特徴。

教員である両親の元で育ち、自身も幼い頃から教育に関心を持つ。

現在は主に河合塾や医学部予備校にて、難関大を目指す受験生達を指導。

学歴:大阪大学大学院文学研究科で認知言語学的枠組みに基づいた英語語法を研究

資格:高等学校教諭一種免許状(英語)

冨樫 清子 先生 / 化学

理解度や定着度を問題毎に細かく記録する丁寧な指導は受験前の総復習が楽になると評判。

話しやすい温かみのある人柄が特徴。

医学部受験指導は35年以上の経験があり、これまでは大阪医歯学院など、主に医学部予備校に勤務。集団授業と個別指導の両方に豊富な経験がある。

同志社大学理学部卒

澤田 昇太 先生 / 物理

自然に思いつく疑問から入試問題の解き方を紐解く「物理を身近に感じさせる指導」が特徴。

Z会などの大手予備校やメディカルラボなどの医学部個別専門予備校で200名以上の生徒を指導。

澤田管理塾の責任者

神戸大学工学部で暗号理論を研究

各科目の講師陣からのメッセージ

物理

物理が苦手な人は現象を見ようとしていません。物理は数学のように式変形を学ぶ科目ではなく「現象を式で表現する」科目です。りんごを投げ上げたとき、どれだけ高く上がるか、落ちてくるまでどれだけ時間がかかるか、身近なものから現象を式で表現してみましょう。物理の考え方が変わってくるはずです。

また、図を頼りすぎてはいけません。物理の問題に描いてある図はあくまで補助的なものとして使い、説明文を主な情報源としてしっかり読み込みましょう。学問はコミュニケーションです。相手はどうしたらあなたが分かってくれるか考えて必死に文章を書いています。あなたも必死に読み取りましょう。

一度コツを掴んでしまえば、物理は得点が安定しやすい科目です。

数学

もしこれまでのあなたの学習が解法暗記と計算力強化だけだったとすると、問題の難化が見込まれる今後の入試問題には到底太刀打ちできなくなるでしょう。

「この問題は何を問われているのか」「似た問題なのになぜ解法が違うのか」「この図は何を意味しているのか」数学では式変形1つを取っても必ず根拠があります。その根拠1つ1つをきっちり説明できなければ理解しているとは言えませんし、実際に記述答案ではその根拠を伝えていかなければ得点がもらえません。

まずは解法の丸暗記ではない、原理の理解(正しいインプット)から始め、説明することや答案作成(アウトプット)を通して理解を深め、入試問題に対応できる本物の数学力を身につけていきましょう。

英語

医学部の長文には高いレベルの瞬発力と正確さが要求されます。もちろん、文法や構文、語彙などを覚えることは大切ですが、それだけでは不十分です。なぜなら長文問題はそれらの知識を文脈に合わせて使う読解力や背景知識などを組み合わせて解くものだからです。長文問題を読み解くには良問を通して「考え抜く学習」を十分な量行うことが必要です。

また、自分の学力に合った問題を解くことも大切です。私は、生徒の学力によっては中学英語の文法から指導を始めます。一見遠回りに見えますが、訳も分からず難しい問題を眺めるよりも遥かに効率的です。実際、中学英語からスタートしても、これまで多くの生徒が1年間で医学部に合格していきました。

化学

頑張って公式を暗記したのにあまり点数が伸びない、と悩んではいませんか?化学は「暗記科目」というイメージを抱かれがちですが、実は公式の丸暗記では、医学部の入試問題は解けません。丸暗記で覚えても問題文の意図を読み取ることが出来なくては、公式が正しく使えないからです。

公式が「書ける」ようになるのではなく、化学用語を使って法則や公式が「説明できる」ようになって初めて、式が使えるようになります。このようにしっかりと「化学を理解する」習慣は化学全体の学習に役立ちます。

重要な法則、基本公式を正確に理解し、化学反応式が作れるようになれば化学現象がスキッと理解できますよ。

生物

成績が伸び悩む生徒の殆どは一番土台となるルール(考え方や生命現象)や知識(生物用語)を知らないことが原因です。しかし、単にルールや知識を丸暗記していても使えなければ意味がありません。対策としては使い方を一緒に覚えたり、実際の入試問題を使ってルールや知識の使い方も覚えましょう。

これまでにいろんな生徒を担当しました。4月には「ミトコンドリアってなんですか?」っていう質問からスタートして1年で福岡大学の医学部に受かった生徒や、3浪まで物理選択だったけど4浪目で生物に思い切って変えて、ちゃんと1年で医学部に合格した生徒。いろんな生徒がいましたが、合格した生徒に共通するのは「素直」に吸収するという点です。

国語・小論文

小論文試験で出される問いは、社会と医学界で現在議論され、対立する様々な意見が出されている問題です。したがって、誰もが賛成するような明快な答えは誰にも(出題者ですら)書けません。

出題者が確認したいことは「議論が分かれる問題に対して何が正しいかを考える倫理観」と「反論が予想される中で自分の意見を説得力のある形で成立させる論理的な思考力」を持っているかどうかです。

ですので、小論文対策としてなすべきことは「社会、医療、医学において現在何が問題となり、どういう意見があるのか」「それらの問題に対して自分はどういう意見を持つか」「その意見をどうすれば他者に分かりやすく説明できるのか」の3点に目を向け考え続けることです。

澤田管理塾

Strength01

講師は大手予備校・

医学部予備校の

トップ講師のみ

ファシリタの講師は、大手・医学部予備校の第一線で活躍し続けてきたトップ講師達です。 「なんとかして生徒を受からせる!」という強い思いを持ち、生徒のことで悩み、成長を楽しみ、そして合格を心から喜ぶことが出来る、そんな講師達です。生徒一人ひとりと向き合い、能力や考え方の癖に応じた最適な指導を提供します。